Die Anatomie der Leber (der Aufbau der Leber) scheint sehr einfach zu sein, ist aber im mikroskopischen Bereich deutlich komplexer, als sie mit bloßem Auge erscheint.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines

Die Leber ist mit etwa 1,5 kg das größte innere Organ des Körpers. Sie liegt zum größten Teil unter dem rechten Zwerchfell und ragt etwas auch unter dem linken Zwerchfell vor. Bei tiefem Einatmen tritt sie unter dem rechten Rippenbogen hervor und lässt sich durch die Bauchdecke tasten. Besonders deutlich ist sie tastbar, wenn sie verhärtet und vergrößert ist (siehe hier).

Die Leber ist normalerweise weich und gut verformbar. Sie enthält wenig Fett und kann je nach Funktionszustand mehr oder weniger Glykogen als Speichersubstanz für Zucker (Glukose) enthalten.

→ Die Leber

→ Normale Leberfunktion

→ Auf facebook informieren wir Sie über Neues und Interessantes!

→ Verwalten Sie Ihre Laborwerte mit der Labor-App Blutwerte PRO – mit Lexikonfunktion.

Untersuchung mit bildgebenden Verfahren

Die Anatomie der Leber lässt sich durch bildgebende Verfahren gut beurteilen. Sehr aussagefähige Methoden sind beispielsweise die Sonographie der Leber, die Computertomographie und die Magnetresonanztomographie (MRT).

Die Blutversorgung

Die Leber besitzt eine doppelte Blutzufuhr.

Arterielle Versorgung: Durch eine von der großen Körperschlagader (Aorta) abstammenden Arterie (Aorta → Arteria coeliaca → Arteria hepatica) wird die Leber mit sauerstoffreichem Blut versorgt, durch die Pfortader mit Blut, das aus dem Magendarmtrakt kommt und Nahrungsstoffe enthält. Das Blut wird im Zentrum der Leberläppchen durch eine kleine Venole abgeführt.

Portalvenöse Versorgung: Die Pfortader führt der Leber Blut aus dem Magendarmtrakt und der Milz zu. Es enthält die resorbierten Nahrungsbestandteile sowie die aus der Milz freigesetzten Zellen des Blutabwehrsstems. Sie verzweigt sich bis in feine Äste, aus denen kleinste Blutgefäße entspringen, die (aus den Glisson’schen Dreiecken in die Leberläppchen ziehen und dort als „Sinusoide“ die Leberzellen (Hepatozyten) umgeben.

Sinusoide: Im Bereich der Sinusoide des Leberparenchyms geschieht der Stoffaustausch mit den Leberzellen (Hepatozyten). Die Sinusoide besitzen die Besonderheit, dass sie nicht wie die meisten anderen kleinsten Blutgefäße des Körpers (die sog. Kapillaren) eine Basalmembran um sich herum besitzen und dass ihre Begrenzungszellen (die sinusoidalen Epithelzellen) gefenstert sind. Damit können auch große Moleküle und Fettpartikel (Lipoproteinpartikel) ungehindert an die Oberfläche der Hepatozyten gelangen, die sie aufnehmen und verstoffwechseln. Die mikroskopisch kleinen Struktureinheiten, die von den Verzweigungen der Leberarterie über die Sinusoide mit Blut versorgt werden, sind die „Leberläppchen“.

Lebervenen: Das Blut in den Sinusoiden vereinigt sich nahe der zentralen Venole des Leberläppchens und wird über sie abgeleitet. Die Venolen vereinigen sich wiederum zu kleinen, dann zu größeren und großen Venen, die nahe der Einmündung in die untere Hohlvene (Vena cava inferior) zur kurzen Vena hepatica zusammenfließen („Venenstern“, gut im Ultraschallbild der Leber erkennbar). Das gesamte Blut aus Leberarterie und Pfortader gelangt über die großen Lebervenen in die untere Hohlvene, die direkt zum Herzen führt. Damit gelangt das Blut aus Darm, Milz, Bauchspeicheldrüse und Leber samt ihren Inhaltsstoffen zurück in den großen Kreislauf.

Zum Seitenanfang und Inhaltsverzeichnis

Die Leber als Drüse

Die Leber ist eine Drüse, die durch die Tätigkeit der Leberzellen (Hepatozyten) Gallenflüssigkeit (kurz: Galle) produziert (siehe hier). Die gelangt durch die Gallenkapillarenüber kleinste Gallenkanälchen (Ductuli biliferi) immer größer werdende Gallengänge, die schließlich in der Leberpforte zum großen gemeinsamen Gallengang (Ductus hepatocholedochus) zusammenführen. Über ihn gelangt die Galle in den Zwölffingerdarm (Duodenum). Vom D. hepatocholedochus zweigt ein Gang ab, der zur Gallenblase führt, die ein Reservoir für die Galle aus der Leber darstellt. Wenn Nahrung in den Zwölffingerdarm gelangt, kontrahiert sich die Gallenblase, und es wird ein Galleschwall dem Speisebrei zugemischt. Galle wird insbesondere für die Fettverdauung und -resorption benötigt.

→ Gallenwege

→ Die Galle

Zum Seitenanfang und Inhaltsverzeichnis

Leberstruktur

Die Anatomie der Leber beinhaltet eine makroskopische und eine mikroskopische Struktur.

Makroskopisch lassen sich verschiedene Leberlappen unterscheiden. Grob wird der große rechte vom kleineren linken Leberlappen unterschieden. Eine genauere Aufteilung richtet sich nach der Blutversorgung des Organs. Dabei werden 8 Segmente unterschieden, die durch die großen Lebervenen voneinander getrennt sind. Die gut erkennbaren Lebervenen sind Leitstrukturen zur Ortung lokalisierter Prozesse in den bildgebenden Verfahren, beispielsweise bei der Sonographie der Leber. Die Einteilung in Segmente ist für operative Zwecke von größter Bedeutung.

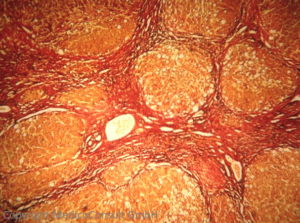

Mikroskopisch besteht das Organ hauptsächlich aus Leberzellen (Hepatozyten), die die Hauptfunktionen der Leber vollbringen (Näheres siehe hier). Daneben gibt es eine Reihe anderer Zelltypen, die ebenfalls wichtige Funktionen ausüben. Dazu gehören die Kupffer´schen Sternzellen, Endothelzellen, biliäre Epithelzellen, Ito-Zellen (hepatic stellate cells (HSC) ), ovale Zellen). Auch wenn die Leber mit dem bloßen Auge betrachtet sehr einförmig aussieht, so lässt sie sich mikroskopisch doch in kleine Stuktureinheiten aufteilen.

- Die „Leberläppchen“ beispielsweise sind Einheiten von Leberzellen, die von einem der kleinsten Verzweigungen der Pfortader durchblutet werden. An ihrem Rand befinden sich die Gefäßbündel, in denen neben den kleinsten Pfortaderaufzweigungen auch diejenigen der Leberarterie und die kleinsten Gallengänge liegen.

- Eine andere Einteilung richtet sich nach dem Einzugsgebiet der Galle für einen kleinen Gallengang; es wird als „Leberazinus“ bezeichnet. Während beim Leberläppchen ein kleines zentral ableitendes venöses Gefäß (die Zentralvenole) in der Mitte liegt, liegt beim Leberazinus der ableitende kleine Gallengang im Zentrum und die Zentralvenen liegen am Rand. Leberläppchen und Leberazinus überlappen sich damit um die Hälfte.

Zum Seitenanfang und Inhaltsverzeichnis

Veränderungen bei Leberkrankheiten

Unter krankhaften Bedingungen kann die Anatomie der Leber deutlich verändert sein. Dies betrifft vor allem das Bindegewebe und die Zellen der Leber selbst.

- Kollagenes Bindegewebe kann zu Narbengewebe vermehrt werden. Mehr siehe unter Leberfibrose und Leberzirrhose),

- Mikroskopisch können feintropfige oder gröbertropfige Fetteinschlüsse in den Hepatozyten (siehe unter Fettleber) auftreten.

- Es können Speichersubstanzen (wie Amyloid, Glykogen bei Glykogenosen etc.) eingelagert werden.

- Es kann leberfremdes Zellmaterial in der Leber gefunden werden, z. B. Metastasen eines Tumors.

Alterspigment Lipofuscin: Die Leber sammelt mit den Jahren das Alterspigment Lipofuscin an. Es ist ein hochvernetztes Produkt aus Proteinen und Lipiden, welches in Lysosomen auftreten und nicht abgebaut werden kann. Es hat keine direkte Krankheitsbedeutung. Nach Freisetzung kann es toxische Effekte auf Zellen verschiedener Organe ausüben. (1)Ann N Y Acad Sci. 2007 Nov;1119:97-111. doi: 10.1196/annals.1404.008. (2)Int J Mol Sci. 2021 Dec 25;23(1):222. doi: 10.3390/ijms23010222.

Entzündung: Unter Krankheitsbedingungen können Entzündungszellen sowie Zelluntergänge im Lebergewebe zu beobachten sein. Die genaue histologische (mikroskopische) Differenzierung der Veränderungen erlaubt häufig eine Diagnose und die Stadieneinteilung einer Krankheit. Dazu siehe unter Hepatitis.

→ Auf facebook informieren wir Sie über Neues und Interessantes!

→ Verwalten Sie Ihre Laborwerte mit der Labor-App Blutwerte PRO – mit Lexikonfunktion.

Verweise

Die gesunde Leber

Die erkrankte Leber

- Leberkrankheit

- Störung der Leberfunktionen bei Lebererkrankungen

- Laborwerte der Leber

- Symptome bei Leberkrankheiten

Zum Seitenanfang und Inhaltsverzeichnis

[vc_wp_search]

Literatur